2024年4月25日

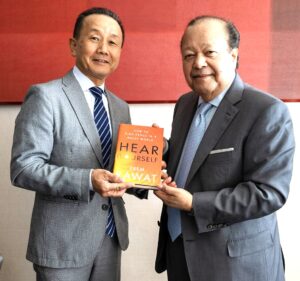

――誰もあなたに平和を与えることはできません。あなたが自分で、自分の中に発見する必要があります。(『自分の中の声を聞く ~さわがしいこの世界で平和を見つけるために~(仮題)』プレム・ラワット著・未確...

2024年4月11日

2024年、桜前線が北上を続けています。寒い地域でも新芽が芽吹き、満開の桜が見られる日も近づいてきました。花の美しさが日常を潤す春のはじまりです。 「栗と北斎と花のまち」として知られる長野県小布...

2024年4月4日

2024年3月、江戸時代の人気浮世絵師・葛飾北斎(かつしか ほくさい・1760~1849)の代表作「富嶽三十六景」の全作品が5億4000万円で落札されたというニュースが舞い込みました。米国・ニューヨークで行われたこ...

2024年3月14日

「栗と北斎と花のまち」で知られる長野県小布施町は、年間120万人の来訪者があり、有名な観光地がひしめく北信州でもトップクラスのリピート率を誇っています。 この地には、ほかの地域とはま...

2024年3月7日

《ゲストハウス小布施》は、小布施の真ん中に江戸時代からある古民家と土蔵を活かした3室のお宿です。小布施は江戸の人気絵師・葛飾北斎が晩年に何度も長期滞在し、自身の画業の集大成をはかった地。《ゲス...

2024年2月29日

長野県小布施町は、受け継がれた歴史と洗練された“いま”を併せもつ、一度訪れたら何度も足を運びたくなるまちです。その魅力の源泉とは何かをお伝えすべく、このブログでは数ヶ月にわたって書籍『小布施まち...

2024年2月22日

日に日に日差しが暖かくなり、散歩が楽しみな季節となりました。つぼみがほころび、花々が咲きはじめる美しいまちを歩くことを想像すれば、自然と心が躍ります。 脱炭素時代に、利便性を追求する「車」中...

2024年2月15日

自然を「生かす」ということは、まちづくりにおける重要な視点の一つです。その地域に豊かな自然があれば、工夫次第で生活や観光の貴重な資源となります。一方、自然は地震や台風などの災害をもたらす脅威の存在...